蒋力帅:愿化风雨 启智润心

作者: 日期:2025年03月22日 10:33 点击:

“为天地立心,为往圣继绝学”,这是北宋张载的名言,也是我的座右铭。而教书育人是我作为高校教师的本职工作,更是从事这份职业的初心。依托全国重点实验室,以党建引领、思政育人为中心,以提升自身教育教学水平、聚焦国际化人才培养为核心,以本科生科技创新、研究生学术研究、公众科学普及为目标,形成了“一个中心、两项能力、三个发力点”的多维度全流程育人模式。

2007年,我考入山东科技大学计算机科学与技术专业。本科期间在煤炭行业“黄金十年”和学校“因煤而生、因煤而兴”的底蕴影响下,开始对“运用计算机为工具,解决煤炭行业科技难题”产生了浓厚兴趣。从大三起,我就开始旁听采矿工程专业的课程,毕业后考入中国矿业大学(北京)攻读矿业工程研究生。也许正式因为学术背景跨越了计算机与矿山灾害防治两个不同的领域,才让我意识到不同思维及学科知识之间的融合能够激发出无限的可能,这些经历也更坚定了我后来的科教方向。

育才如琢玉,尚学好寻珠

作为一名教师,我始终秉持“因材施教”的教育理念,采用因势利导的教育方法,用心去发掘每个学生独特的潜力,关注并引导他们成长。

我鼓励学生大胆提出自己的想法,哪怕这些想法乍一听有些“天马行空”。25届的毕业生赵烨比较擅长材料研究,曾提出可以采用向基质中掺入纤维的方式来达到3D打印试件增强改性的目的,在查阅资料并进习惯探索试验后,成功探索出玻璃纤维增强改性方案,取得科研上的突破。正是在这种自由探索的氛围中,学生们逐渐找到了属于自己的研究方向,实现了从“被动接受”到“主动创造”的转变。

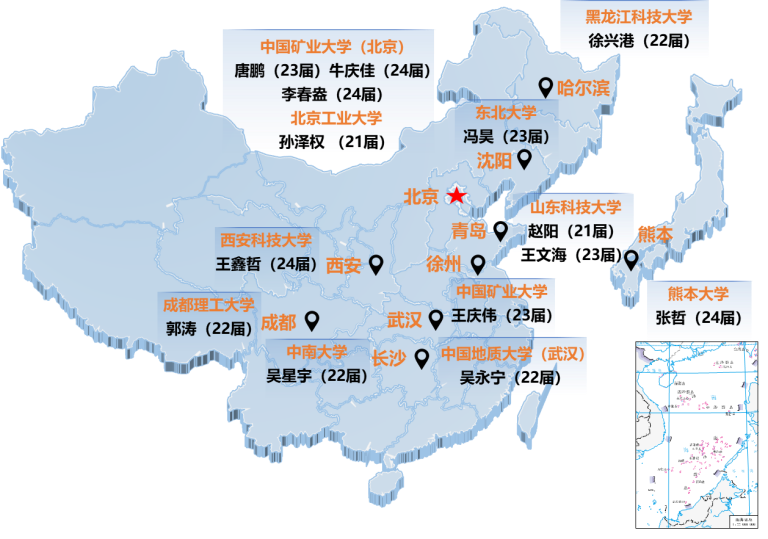

在过去4年里,课题组内14名研究生在这种教育模式下全部顺利毕业并陆续开始攻读博士学位,他们被国内外多所高校录取,开辟属于自己的科研道路。身为他们的老师,我为他们得以精进学术感到骄傲。

课题组内毕业后在读博士生及所在学校分布

趣为至师,无逾于斯

作为一名教师,激发学生的学习兴趣是课堂最重要的任务之一。我认为课堂不应只是知识的灌输场所,而应成为学生思维碰撞、灵感迸发的空间。

在教学过程中,我会将煤炭相关科研实践中的最新成果与自身经验融入课堂内容,激发学生对行业的关注和信心。在主讲《采矿科学与技术》这门课程时,我会结合工程项目及参加国际学术会议的经历,分享最新的行业动态和技术进展,帮助学生拓宽视野,吸引学生对行业的关注度及对所学知识的重视程度。而在教授《专业英语》这门课时,我也会结合自身留学经历,通过解析专有词汇的构词规律等方法让学生更容易理解专有词汇复杂的概念。经过这些年深耕双语教学,先后获山东省高校青年教师教学比赛一等奖(工科组第一名,入围第六届全国高校青年教师教学竞赛遴选赛)、教学案例入选《高校青年教师教学比赛案例评析》 丛书(仅收录15个比赛案例)、全国高校采矿工程青年教师讲课比赛一等奖。我想,这些成就就是对我教学理念和成果的最大肯定。

不指月以示星,唯启慧以自通

作为一名青年教师,我更像是一位引路人,而非单纯的答案提供者。我告诉学生:“科研的过程就是寻找问题的过程,而解决问题过程中锻炼出的能力才是你们最宝贵的财富。”因此课题组里,没有固定的教学模式,只有根据学生特点量身定制的培养计划。

博士研究生赵阳刚加入课题组时,也曾因为找不到明确的研究方向而感到迷茫。面对这种情况,我没有直接告诉他应该做什么,而是耐心倾听他的兴趣点,分析他所擅长的领域,并结合团队的研究方向,帮他制定了详细的学习计划。最终,赵阳不仅找到了感兴趣的研究领域,还在硕士毕业后选择继续攻读博士学位。如今,他已发表多篇高水平论文,申请了多项发明专利,成为课题组的中流砥柱。

定期带领学生参与国内外学术交流活动,让他们有机会接触到领域内的顶尖学者,我非常重视这种“走出去”的教育理念。这种开放式的培养方式,通过与不同地方的学者交流,学习他们先进的科研方法,启发思维,开阔视野,进而提升大家对科研的热情和学术能力。

持恒守正,启智润心

“做事情要像一颗钉子,找准适合自己的位置,在这个位置上钉牢、钉透。”无论是科研还是教学,我始终身体力行地遵守这一信条,用行动诠释“以寸心育桃李,以薄力承学问”的精神。自修不辍,终身求知;教学相长,行为示范。只有自己不断学习修行,才能带领学生走出新的路径,迈向新的台阶,取得新的成果,让更多的学生能够在追求梦想的道路上走得更加坚实、更加自信,最终找到自己的平台,实现自己的梦想。

友情链接

友情链接